避難訓練をしました!

訓練をしました。

防災頭巾をかぶって避難リュックを背負ってみんなで外に出ました。

初めて参加したお友だちもいます。

怖いけれど大事な訓練です。

お話をよく聞いてできました。有事が起きませんように!もし起きたとしても

被害がありませんようにアーメン✞

放送を聞いて、机の下に入りました。

放送を聞いて、机の下に入りました。 運動場にいたお友だちは、真ん中でダンボ虫のポーズで待ちました。

運動場にいたお友だちは、真ん中でダンボ虫のポーズで待ちました。 揺れがおさまったので、外に出ました。

揺れがおさまったので、外に出ました。 おうちの人が用意してくださった避難パックの入ったリュックを背負い、防災頭巾をかぶりました。

おうちの人が用意してくださった避難パックの入ったリュックを背負い、防災頭巾をかぶりました。阿南中学校のお姉さんが職場体験に来てくれました。

一緒に遊んだり、お昼ご飯を食べたりしました。

中学生のすごい力も見せてもらいました。

とても楽しかったです。また、来てください!

12月には、同じく阿南中学校のお兄さん、お姉さんたちが

保育体験に来てくれていました。

卓球ができるように用意してくれていました。一緒にできてうれしかったです。

卓球ができるように用意してくれていました。一緒にできてうれしかったです。 神父様の英語に年長さんと参加しました。

神父様の英語に年長さんと参加しました。 リクエストに応えて絵をかいてくれたり、本物のクラリネットの音を聞かせてもらいました。

リクエストに応えて絵をかいてくれたり、本物のクラリネットの音を聞かせてもらいました。 阿波踊りの上手なお姉さんに教えてもらって一緒に踊りました。

阿波踊りの上手なお姉さんに教えてもらって一緒に踊りました。大きなリースを作りました。

イエス様のお誕生をお祝いするために年長さんみんなで、

さつまいものつるで大きなリースを作りました。

飾りには、どんぐりや、まつぼっくり、きれいな落ち葉も

使いました。

南天の赤い実は、ここに飾ろうか!

南天の赤い実は、ここに飾ろうか! キャンプで拾ってきた貝殻も飾ろう!

キャンプで拾ってきた貝殻も飾ろう! 素敵なリースができました!

素敵なリースができました!駅前公園に遊びに行ってきました。

通称「かめ公園」に行ってきました。

みんなで手をつないで、車に気を付けて

横断歩道ではしっかり手を挙げてわたりました。

桜の葉がきれいな色になっていたり、

秋が感じられました。

また、みんなで遊びに行きます。

ペアで手をつないで歩いていきました。

ペアで手をつないで歩いていきました。 この滑り台楽しいんだよね。

この滑り台楽しいんだよね。 阿南駅で列車に乗っている人が手を振ってくれました。うれしかったよ。

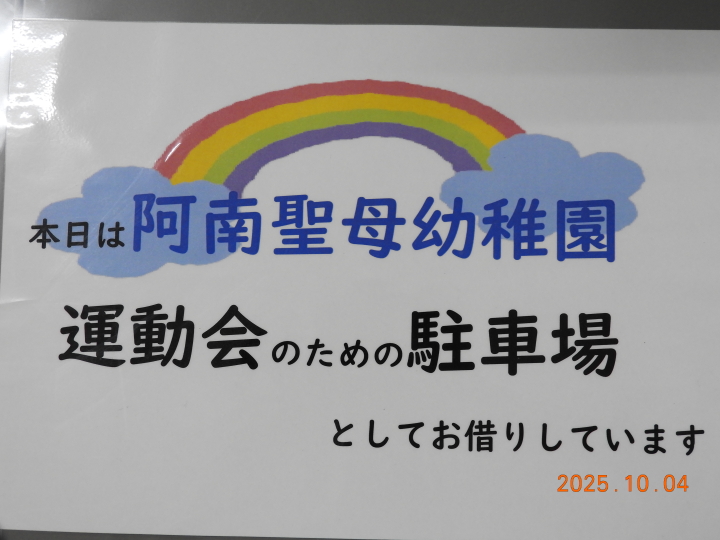

阿南駅で列車に乗っている人が手を振ってくれました。うれしかったよ。阿南聖母幼稚園大運動会があります

2025年10月11日土曜日

9:30~

阿南聖母幼稚園運動場で運動会を開催しました。

10:30頃、えんじぇるさんの参加できる

「ここまできてね!」があります。

プレゼントも用意して待っていま~す!

お車は、ダイキさん裏の道を入ったところにある

阿南商工業振興センター第2駐車場でした。

えんじぇるさんのお席も用意していました。

運動会の様子は秋の行事のところをご覧ください。

令和8年度 入園願書 配布 受付開始!

令和8年度の入園募集 願書受付開始!

共働きの方もたくさん入園しています。

インド人の園長から英語が

学べます。

平日も日額300円から、長期休みも日額500円から

預かり保育を利用できます

9月1日から入園願書を配布します。

入園を検討されている方は園までお越し下さい。

見学も随時受付中です。連絡ください。

転勤されてくる方等には、願書の郵送も可能です。

☎0884-23-1951、または、お問い合わせからご連絡ください。

*令和8年度に満3歳児で入園をお考えの方も*

願書を受け付けます。

お仕事をされている方もたくさんいます。

平日も長期休み中も預かり保育を利用されて

います。

親も子どもも成長が分かって子育てが楽しくなる

モンテッソーリ教育で

ご家庭、幼稚園がともに学び合いましょう。

分からないことはお気軽に何でもお尋ねください。

いろいろご相談にも応じます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

皆様にお目にかかれますことを楽しみにしております。

お子さまの成長を一緒に見守りましょう!

お弁当屋さんにお手紙書いたよ!

お弁当屋さんにお手紙書いたよ! ユンボってすごいな!散歩にも出かけます。

ユンボってすごいな!散歩にも出かけます。 上手に書けるようになったよ!

上手に書けるようになったよ! 大きいトンネル!お友だちと力を合わせて作ったよ!

大きいトンネル!お友だちと力を合わせて作ったよ!参観日「足育」のお話を聞きました。

保護者の方にお話をしてくださいました。

また、実際に保護者の方が自分の足を計測され、

履いている靴があっているのか確かめました。

その後、子どもたちの足についても計測をし、

正しい靴について考えました。

えんじぇる広場に来てね!

1~3歳の未就園児と保護者の皆さん、阿南聖母幼稚園で、一緒に遊びましょう!

えんじぇる広場の時のお車は、正門内に駐車できますよ!お待ちしています!

第16回目のえんじぇる広場は

2026年1月23日 金曜日 10:30~

「豆まきを楽しもう!」

電話0884-23-1951

またはホームページのお問い合わせからお願いします。

えんじぇるさん、遊びに来て下さ~い!

☆えんじぇる広場 日程☆ 金曜日10:30~11:30の予定

ただし太文字の行事は曜日時間変更あり

詳しい日程は、『子育て支援』をご覧ください。

『ゴリラ』と一緒に動いてみました。

『ゴリラ』と一緒に動いてみました。 箱の中から出てきたのは・・・

箱の中から出てきたのは・・・ みんなで手遊び!

みんなで手遊び! お話し隊の皆さん、また来てね!

お話し隊の皆さん、また来てね!園庭開放をしていま~す!2学期の予定が決まりました。

阿南聖母幼稚園の園庭で自由に遊んでください。

新しい遊具も来ましたよ。

日程:令和7年度 3学期

1月22日、2月5日

2月26日、3月5日

時間:10:30~11:30(出入り自由)

*******以下の事に注意されご利用くださいね*******

☆来園されましたら、名簿にお名前、連絡先をご記入ください。

☆保護者の方がご一緒に園庭の遊具や砂場で自由に遊んでください。

☆小さな怪我は幼稚園でも対応できますが、保護者の方の責任の下で

自由に遊んでください。

☆雨天の場合、園庭開放はありません。

(わかりにくい時は、HPをご覧いただくか、0884-23-1951までお電話ください。)

*******************************

はんとうジムだよ。ネットを登ったり、登り棒、登りロープ、うんていもついてるよ。

はんとうジムだよ。ネットを登ったり、登り棒、登りロープ、うんていもついてるよ。 園長の神父様と一緒に滑り台!

園長の神父様と一緒に滑り台! 鉄棒で前回りが出来るようになったよ。嬉しくてぐるぐる回っちゃった!

鉄棒で前回りが出来るようになったよ。嬉しくてぐるぐる回っちゃった! 最初は一人では漕げなかったブランコ、こんなに上手に一人で漕げるようになったよ!

最初は一人では漕げなかったブランコ、こんなに上手に一人で漕げるようになったよ!入園説明会、体験会、相談会 随時開催

ありがとうございました。

普段の子どもたちの生活を見ていただきました。

上記3日間ご都合のつかなかった方のために

入園説明会、体験会、相談会

随時開催します!

*阿南聖母幼稚園の教育について

*子どもたちの普段の生活(写真)

*モンテッソーリ教育について(パネル)

*制服紹介

*お仕事体験

*質疑応答

*相談受付

ぜひ阿南聖母幼稚園に遊びに来てください!

お待ちしています!お車は園庭にとめられます。

食事の前には、みんなでお祈りをします!

食事の前には、みんなでお祈りをします! 今年は、熱中症アラートがよく出たので、ホールでたくさん遊びました。

今年は、熱中症アラートがよく出たので、ホールでたくさん遊びました。 絵具で顔の色、髪の色を作って塗りました。

絵具で顔の色、髪の色を作って塗りました。 久しぶりの雨が降って、運動場で泥遊びができました。楽しかったよ。

久しぶりの雨が降って、運動場で泥遊びができました。楽しかったよ。避難訓練をしました。

地震津波からの避難訓練をしました。

防災頭巾をかぶって、避難リュックを背負いました。

避難リュックの中には、おうちの方が用意してくれたものが

入っています。

第1次避難場所にペアで避難しました。

暑かったけれど、「避難歩き」を頑張りました。

地震津波は来ないでほしいけれど、有事には、できるだけ被害が少なくなるよう

気を付けて、訓練を頑張ります。

防災頭巾をかぶり、避難リュックを背負いました。

防災頭巾をかぶり、避難リュックを背負いました。 昨日、交通安全教室で教えていただいたように道を渡るときは、手をしっかり伸ばしました。

昨日、交通安全教室で教えていただいたように道を渡るときは、手をしっかり伸ばしました。 階段もしっかり上がります。

階段もしっかり上がります。 無事幼稚園につきました。けがもなく帰ってこられてよかったです。

無事幼稚園につきました。けがもなく帰ってこられてよかったです。見学会、説明会、相談会

☆説明会☆

9/4(木)、9/5(金)

各日とも 9:30~15:00(出入り自由)

*子どもたちと先生が、どんなふうに園の中で過ごしているかを

ご覧いただけます。

*子育てについて、または入園についてのご相談にも応じます。

☆体験会☆

9/6(土) 9:00~11:00(出入り自由)

*モンテッソーリ教育で大切にしている「お仕事」を体験できます。

お子様に合わせた「お仕事」を提供し、説明いたします。

*かわいいと人気の『聖母幼稚園の制服』が試着できます!

*現役の保護者の方とお話しできる機会も設けます。

いろいろな疑問などお話しされてはどうですか?

*クイズラリー

幼稚園を探検して、クイズに答えよう!素敵な賞品あり!

「お仕事」でこんなにきれいなお日様ができました。みんなで見てみました。

「お仕事」でこんなにきれいなお日様ができました。みんなで見てみました。 年長さんが、野菜の苗を植えました。お水を上げたり、お話をしてお世話をしています。大きくなってきています。

年長さんが、野菜の苗を植えました。お水を上げたり、お話をしてお世話をしています。大きくなってきています。 大好きなお母さんに、プレゼントを贈りました。にこにこのお母さんを描きました。

大好きなお母さんに、プレゼントを贈りました。にこにこのお母さんを描きました。 収穫した、キュウリ、トマト、ナス、ピーマンを見ながら、書いてみました。絵具の色は自分で作って塗りました。

収穫した、キュウリ、トマト、ナス、ピーマンを見ながら、書いてみました。絵具の色は自分で作って塗りました。新しい園庭遊具が来ました!

さっそくみんなで登ったりぶら下がったりしました。

登り棒、ネット、うんてい、登りロープ・・・

お友だちが登っているときは、お友だちに触らないように気を付けます。

えんじぇるさんも一緒に遊びましょう!

わーい!みんなで遊べるジムがやってきた!

わーい!みんなで遊べるジムがやってきた! こっちからも登れるよ!

こっちからも登れるよ!豊かな心を育む幼稚園。

モンテッソーリ教育による縦割りのクラスの中で、主体的に生活し、自立心と責任感を芽生えさせ、人を思いやったり、助け合ったりするなど豊かな愛の心が育つことを教育の目標としています。

☆阿南聖母幼稚園について (昭和42年創立)

本園は、カトリック精神に基づいたモンテッソーリ教育を行っています。

モンテッソーリ教育は、イタリアで初めての女性医学博士となったマリア・モンテッソーリが、障害児教育を経て、すべての子どものために確立した科学的教育法です。子どもの自然な発達を知り、その時期に必要な援助を学び、自然と調和するように歩調を合わせていく教育です。大人の役割は、子どもの中にある自己教育力を信じ、人格形成の手伝いをすることで、平和を愛する調和のとれた人格を育てることがモンテッソーリ教育の目的です。

年齢混合縦割りクラスにすることで、発達の違う一人ひとりの必要に応じて、援助して

いきます。

園庭で遊んだり、体操をしたり、実物を観て描いたり、歌ったり踊ったり、楽しむということを大切に活動していきます。

滑り台って楽しいよ!

滑り台って楽しいよ! みんなで一緒に頑張った運動会!

みんなで一緒に頑張った運動会! せ~の!

せ~の!阿南聖母幼稚園の教育の特色

・満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児の年齢混合縦割りクラス

(たくさんの兄弟が一緒に育つような保育)

・年齢別横割り保育活動

(年齢の発達に応じた保育)

・お話し会…いつでも子育ての悩みや園への要望を相談できる。

・毎週1回YMCAリーダーによる体育カリキュラム

(年少児は、3学期から)

・年長児、YMCA海洋センターでの一泊保育

・県南テレビ「ようちえんだより」放映

・毎週1回インド人の副園長による英語教室(年少は月1回)

・保護者による送迎

(教師や、他の保護者の方ともお顔を見てのお話しが出来る)

・制服…子どもが自分で身支度を調えることが出来る。

☆入園ご希望の方へ 令和8年度 入園募集をします。☆

阿南聖母幼稚園では、新しいおともだちを募集します。

【入園対象の園児】

☆5歳児(1年保育)

令和2年4月2日~令和3年4月1日生 若干名

☆4歳児(2年保育)

令和3年4月2日~令和4年4月1日生 10名

☆3歳児(3年保育)

令和4年4月2日~令和5年4月1日生 25名

☆満3歳児

令和8年4月2日以降に満3歳のお誕生日を迎えた幼児 若干名

(お誕生日の翌日から入園可能です)

*令和8年度満3歳児での入園をお考えの方も早めに願書をお出し下さい。

定員があります。

詳しくは、>>こちらをご覧ください。

また、見学をご希望の方はこちらへ。

※定員になり次第締め切らせていただきます…お問い合わせください(*^_^*)

お外で遊ぶの楽しいよ!

お外で遊ぶの楽しいよ! 園長のインド人神父様とネイティブな発音を聞いて英語の時間!

園長のインド人神父様とネイティブな発音を聞いて英語の時間!阿南聖母幼稚園の先生になりませんか?

子どもと共に成長する教師を目指しませんか?

詳しくは、ホームページでお問い合わせいただくか、

お電話(0884-23-1951・・・月~金曜日15:30~17:00)までご連絡ください。

ご連絡をお待ちしております。

お友だちが美味しいお茶を入れてくれました。

お友だちが美味しいお茶を入れてくれました。 きれいな花を飾ったら、みんな喜ぶかな!

きれいな花を飾ったら、みんな喜ぶかな! キャンプ、楽しかったよ!

キャンプ、楽しかったよ!2025年5月11日(日)聖母マルシェを開催しました!

おいしい食べ物、雑貨の販売に加え、ステージでのパフォーマンスがありました。

子ども服、おもちゃのおゆずり会、バザーもありました。

何が当たるかお楽しみの「くじびき」もありました!

予想以上の方のご来園で駐車場が混雑したり、早々に売り切れてしまったものがあったりとご不便をおかけしたところもあり申し訳ありませんでした。

今回のマルシェも保護者の方や、お子様が卒園されてもお手伝いに来たくださる方、地域の方々のご協力のおかけで開催することができました。本当にありがたいことです。

店 舗

食べ物

*インド人園長のレシピカレー 聖母カレー&飲み物やさん

*お弁当 ウエハランチさん

*いなりずし ちゃーむさん

*和菓子、パン お菓子処 もみじやさん

*懐かしの味 ポン菓子 岩田さん

ワークショップ&ハンドメイド

*キッズアクセサリー MELTY worldさん

*箸置き、マグネット hand made shop make いくらさん

*フエルトのパン屋さん banana house

*生け花と書

*作って遊ぼうコーナー

お野菜とお花

*新鮮な野菜 野菜ソムリエ いずみばあばさん

*きれいなお花 市田ガーデンさん

ステージ

*素敵な歌 聖母マリア合唱団さん

*絵本の読み聞かせ おはなしたのしみ隊さん

*バレエ

*ジャズダンス

*ジャグリング

*フィリピンのバンブーダンス

*BMX

たくさんの方のご来園ありがとうございました。

マリア合唱団の歌声からステージが始まりました。

マリア合唱団の歌声からステージが始まりました。 たくさんの方の声援でステージは大盛り上がり!

たくさんの方の声援でステージは大盛り上がり! 新聞ビリビリコーナーで大喜び!

新聞ビリビリコーナーで大喜び! BMXの演技に大興奮でした。

BMXの演技に大興奮でした。あなん聖母マルシェ&バザー

10:00~15:00(雨天決行)

開催場所:聖母幼稚園

雨にもかかわらず、100名を超す方が来て下さいました。

たくさんの方々のご協力のおかげです。本当にありがとう

ございました。

ワークショップでも、子どもたちが作ったり楽しそうに品定

めをしていました。

☆インド人の園長とコラボした

「もみじや」さんの『カレーパン』販売

50個用意したカレーパンが25分で完売しました!

☆宝探し(無料)11:00~

50個の宝さがし・・あっという間に見つかりました。

☆子供服お譲り

無料でお持ち帰りいただきました。とても喜んで下さいました。

☆絵本の読み聞かせ13:30~

「絵本の読み方がよく分かり、勉強になりました」と

言ってくださる方がいました。

☆日用品バザー

会場1時間も前から並んで下さる方がいらっしゃいました。

*お菓子処 もみじや *お弁当だるま

*鶏からマミー *菓子工房 ひいこ

*はじまりコーヒーby加茂谷ist *お絵かき教室 あとりえ・ぺた

*小さなカゴ編みws MAKEMAKE❖IPPAI

*つまみ細工ws sunshine

*メキシコの服と雑貨 changlaceka

*キッズアクセサリー MELTY world

*アロマハンドマッサージ

人がたくさんいて通り交わすのが難しいぐらいでした。

人がたくさんいて通り交わすのが難しいぐらいでした。 ワークショップで思い思いの作品を作りました。

ワークショップで思い思いの作品を作りました。 からあげも、お弁当やパン、和菓子にコーヒー、クッキーにおいなりさん等おいしいものでいっぱいでした。

からあげも、お弁当やパン、和菓子にコーヒー、クッキーにおいなりさん等おいしいものでいっぱいでした。 子ども服、おもちゃのお譲りコーナーも大好評でした。

子ども服、おもちゃのお譲りコーナーも大好評でした。義援金を届けてきました!

能登半島地震の義援金として阿南市役所に届けに行ってきました。

年長児が作った袋に入れて、「困っている人に渡して下さい。」とお願いしてきました。

その後、市役所に玄関ロビーで行われている「防災パネル展」を見せていただきました。トイレや段ボールベッドを展示してありました。

ローリングストックで配っていた「ミニクラッカー」や防災ハンドブックをいただきました。持って帰って、お家の人に義援金のこと、パネル展のことをお話しできるといいな。

被災された方々のためにお祈りしたいと思います。

「義援金を持ってきました。クリスマス献金とおにぎり献金です。私たちがおやつやお弁当のおかずを我慢してためました。困っている人に渡して下さい。」

「義援金を持ってきました。クリスマス献金とおにぎり献金です。私たちがおやつやお弁当のおかずを我慢してためました。困っている人に渡して下さい。」 義援金を受け取って下さいました。

義援金を受け取って下さいました。 「防災パネル展」でトイレや段ボールベッドを見せていただきました。

「防災パネル展」でトイレや段ボールベッドを見せていただきました。 危機管理課の方が「ミニクラッカー」や「防災ハンドブック」を届けて下さいました。

危機管理課の方が「ミニクラッカー」や「防災ハンドブック」を届けて下さいました。1歳~3歳対象『えんじぇる広場』ご参加ください♪

子どもたち同士の交流や親子遊び、親同士の子育てコミュニケーションの場として実施しています。1歳~3歳のお子様連れならどなたでもご参加いただけます。

お気軽にお問い合わせください。

→詳細はこちら

純先生と、工作をしたよ。

純先生と、工作をしたよ。 トンネルを通って・・・

トンネルを通って・・・ 外でお兄さん、お姉さんと一緒に遊びました。

外でお兄さん、お姉さんと一緒に遊びました。「保護者・こどもたちの声」ページ更新しました!

・入園をして、お子さまにどんな成長がみられましたか?

・入園を迷われている方に、おすすめしたいところはどこですか?

など保護者・在園児・卒園児にインタビューしました!

是非ご覧くださいね。

→「保護者・こどもたちの声」ページ

楽しく遊ぼうよ!

楽しく遊ぼうよ!